Zehn Jahre wissenschaftliche Wortgefechte in Würzburg

11.11.2025Insgesamt um die 1600 Wissbegierige lauschten vergangenes Wochenende Forschenden auf der Bühne. Denn der Würzburger Science Slam hat sein zehnjähriges Bestehen im Z6 an der Uni Würzburg gefeiert.

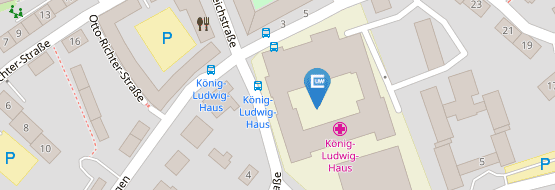

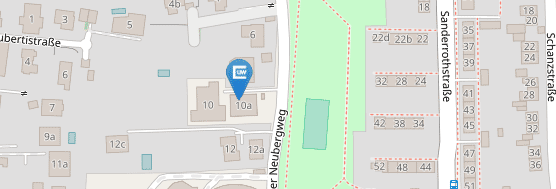

Was verbindet Bandwürmer, die Gedankengänge eines Mathematikers und Quantenteilchen, die gleichzeitig in Würzburg und Schweinfurt leben? Sie alle tauchten in den unterhaltsamen Vorträgen bei der Best-of-Ausgabe des Würzburger Science Slams am Samstag, 8. November 2025, auf. Dieser feierte im Hörsaalgebäude Z6 der Julius-Maximilians-Universität (JMU) sein zehnjähriges Bestehen.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Die Jubiläumsausgabe wurde zusätzlich zum jährlich stattfindenden Science Slam ausgerichtet. An zwei Abenden begeisterten 14 Forschende insgesamt 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Projekten. Sieben Siegerinnen und Sieger vorangegangener Ausgaben traten beim Jubiläum auf und hatten sieben Minuten Zeit, um das Publikum zu unterhalten. Dabei galt: Der lauteste Applaus kürt die Gewinnerin oder den Gewinner.

Jubiläumssieger durfte sich an diesem Abend Professor Hans-Georg Weigand nennen, früherer JMU-Professor für Didaktik der Mathematik. Mit seinem humoristischen Blick in das Gehirn eines Mathematikers und wie dieses an mathematische Aufgaben herangeht, entschied er die Gunst des Publikums für sich.

Über Quantenteilchen, Angry Birds und Pokémon

Eröffnet hat den Science Slam Professor Björn Trauzettel, Leiter des JMU-Lehrstuhls für Theoretische Physik IV. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht zu erklären, warum es quantenmechanische Teilchen leichter im Leben haben. Eine der Antworten: Die Teilchen haben keine Terminkonflikte wie Menschen, da sie zur gleichen Zeit sowohl in Schweinfurt als auch in Würzburg sein können.

Technisch ging es weiter mit Professor Daniel Kulesz von der Technischen Hochschule Bingen. Die 49 Präsentationsfolien des Informatikers zeigten, wie man Nicht-Informatikern ermöglicht, eigene Computer-Software zu erstellen und qualitativ zu optimieren. Seine Lösung beinhaltete, mit Verweis auf die Angry Birds Spiele-Reihe herkömmlichen Spreadsheet-Formaten wie Microsoft Office Excel „den ganz großen Vogel“ zu zeigen.

Den Erklärungsweg über eine Videospielreihe wählte auch Dr. Sebastian Markert, Ingenieurwissenschaftler an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Ihm dienten dazu die berühmten Pokémon. Er stellte sich die Frage, was eigentlich passiert, wenn Menschen ihre Augen schließen. Wie ein Pokémon, dass mit jeder neuen Entwicklungsstufe plötzlich mehr Besteck in Form von Löffeln erhält, befeuchtet sich das Auge im Moment des Blinzelns mit einem Sturzbach an Wasser.

Shakespeare zitierende Bandwürmer

Paul Pauli, Präsident der Universität Würzburg, richtete nach der Pause sein Wort an das Publikum. Er betonte, wie wichtig das Format Science Slam sei, vor allem in Zeiten, in denen „immer mehr Zweifel an Wissenschaft“ an Boden gewinnt. Auch die Exzellenzstrategie der JMU griff er auf. Zur Erklärung dieses Prozesses bekam das Publikum Videos gezeigt, produziert von der Pressestelle der Uni, die das Prozedere niedrigschwellig und auf Studierende zugeschnitten erklären.

Ernster wurde es bei Dr. Julien Bobineau, Publizist und Mitglied der Geschäftsleitung der Denkfabrik Diversität. Er behandelte Racial Profiling bei der Polizei und wie präsent koloniale Stereotypen heute noch im Alltag sind. Zum Beispiel wissen viele vermutlich nicht, dass das Lied „Drei Chinesen auf dem Kontrabass“ seine Ursprünge um 1900 hat und eigentlich „Drei Japaner ohne Pass“ hieß.

Im Anschluss ging es auf WG-Suche mit Charlotte Schwenner. Nicht die Wissenschaftsredakteurin suchte ein neues Zuhause, sondern Bakterien. Ein kuscheliges Heim finden die Mikroben unter anderem in unaufgeräumten WG-Küchen von Studierenden. Das stellt besonders dann eine Gefahr dar, wenn es sich um Antibiotika-resistente Bakterien handelt.

Den Abschluss markierte Professor Klaus Brehm, Parasitologe am JMU-Institut für Hygiene und Mikrobiologie, mit einer dramatischen Einlage à la William Shakespeare. Brehms umgeschriebenen Hamlet-Dialog präsentierte jedoch nicht der dänische Prinz aus dem Theaterstück, sondern ein Bandwurm im Verdauungstrakt seines Wirts.

Zwei Science Slams an einem Wochenende

Organisiert wurden die beiden Science Slams von der Uni Wü Community der JMU zusammen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und der Stadt Würzburg. Der Erlös der Abende fließt in das Deutschlandstipendien-Programm – dieses fördert talentierte Studierende, die sich neben dem Studium gesellschaftlich engagieren. Moderiert wurden die Slams wie in den Vorjahren von Johannes Keppner, JMU-Alumnus und Radiomoderator.

„Über die Jahre hat sich gezeigt, dass der Science Slam das perfekte Format ist, um Wissenschaft und die Universität in die Gesellschaft zu tragen“, so Michaela Thiel, Leiterin der Uni Wü Community. Somit sorge das Programm dafür, die nächste Generation an Studierenden zu begeistern und potenziell als künftige Slammerinnen und Slammer zu gewinnen.