Als Heilkunde noch ein Handwerk war

11.11.2025Sabine Schlegelmilch leitet seit Kurzem das Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg. Eine besondere Fertigkeit war der Auslöser für ihre Karriere in der Wissenschaft.

Wer sich im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit die Schulter ausgerenkt oder die Säge in die Hand gejagt hatte, ging nicht unbedingt zum Arzt. Hilfe suchte die Bevölkerung in solchen Notfällen eher beim Bader, Barbier oder Chirurgus. Diese kümmerten sich um die Versorgung von Wunden, zogen Zähne, setzten Schröpfköpfe und wagten sich teilweise sogar an schwierigere Operationen wie beispielsweise die Beseitigung von Blasensteinen. Dafür hatten sie eine Ausbildung durchlaufen, ähnlich wie Handwerker mit Gesellenzeit und Meisterbrief, und waren so wie diese in Zünften organisiert.

Im Unterschied dazu hatten Ärzte – Ärztinnen gab es zu der Zeit noch nicht – eine akademische Ausbildung durchlaufen. Im Studium an Universitäten in Bologna, Paris oder Würzburg hatten sie die Werke antiker Autoren wie Galen und Hippokrates gelesen und sich viel theoretisches Wissen angeeignet. Ihre praktische Erfahrung war hingegen oft gering, da das Studium kaum klinische Praxis beinhaltete. Trotzdem genossen sie in der Regel hohes Ansehen bei Adel, Klerus und städtischen Eliten.

Expertin für lateinische Handschriften

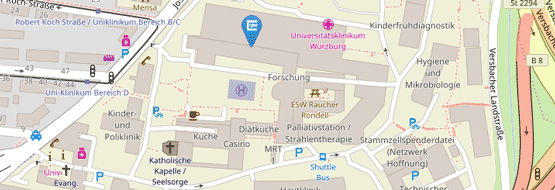

Die ärztliche Praxis und die Medizingeschichte der Frühen Neuzeit sind Forschungsschwerpunkte von Sabine Schlegelmilch. Nach dem Referendariat am Gymnasium ist sie 2009 an das Institut für Geschichte der Medizin der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) gekommen. Seit dem 1. Oktober 2025 leitet sie es.

„Man hat damals am Institut für ein Forschungsprojekt jemanden gesucht, der lateinische Handschriften lesen und übersetzen kann“, schildert Sabine Schlegelmilch ihren Start als Wissenschaftlerin am Institut für Geschichte der Medizin. Als Lehrerin für Latein, Griechisch und Deutsch brachte sie mehr als die geforderten Fertigkeiten mit. Und nachdem ihr ihre Schule zusicherte, dass sie nach drei Jahren wieder zurückkehren könne, wechselte sie vom Unterricht in die Forschung – und ist dort bis heute geblieben.

Im Mittelpunkt dieses von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts standen die Praxistagebücher des akademischen Arztes Johannes Magirus (1615–1697). Diese geben Auskunft darüber, wie Ärzte zu dieser Zeit tatsächlich arbeiteten – jenseits der gängigen Stereotype von Aderlass und Abführmitteln. Anhand der Tagebücher analysierte Schlegelmilch diagnostische und therapeutische Methoden und verglich sie mit denen anderer Heiltätiger wie Chirurgen oder Laienheilern.

Mit KI lateinische Handschriften entziffern

Die Forschungsschwerpunkte des Würzburger Instituts für Geschichte der Medizin liegen in der Alltags-, Kultur- und Sozialgeschichte der vormodernen Medizin in der Zeit von ca. 1500 bis 1900, der Patienten- und der Ethikgeschichte. Den Fokus auf die Frühe Neuzeit will Sabine Schlegelmilch beibehalten und vertiefen. „Dieser Schwerpunkt ist selten in Deutschland“, sagt sie und vermutet als Grund dafür die „Sprachbarriere Latein“.

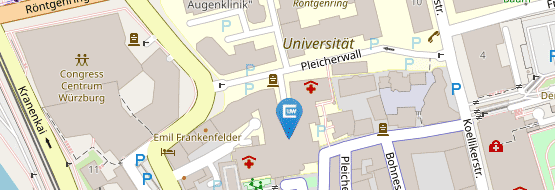

Die Universität Würzburg biete ihr dazu die optimale Umgebung – angefangen bei einem regen interdisziplinären Austausch mit den Geisteswissenschaften bis zur Kooperation mit dem Zentrum für Philologie und Digitalität „Kallimachos“ (ZPD), einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung der Universität, deren Hauptziel es ist, geisteswissenschaftliche Forschung im digitalen Zeitalter bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

„Ein Schwerpunkt am ZPD ist die KI-gestützte Handschriftenerkennung“, sagt Sabine Schlegelmilch. Dazu zählen auch lateinische Handschriften. Kann die KI diese Aufzeichnungen nicht nur „lesen“, sondern auch übersetzen? „Bei klassischen Texten übersetzt ChatGPT mittlerweile ziemlich gut. Bei neuzeitlichen nicht so sehr“, sagt die Wissenschaftlerin.

Medizin in Film und Fotografie

In Zukunft möchte Sabine Schlegelmilch den Fokus der Forschung am Institut neu ausrichten – weg von den akademisch ausgebildeten Ärzten, hin zu den handwerklich organsierten Berufen, zu denen neben Badern und Chirurgen beispielsweise auch Hebammen und kräutersammelnde Frauen zählen. „In diesem Bereich ist noch wenig geforscht worden, obwohl deren Tätigkeit den medizinischen Alltag in der frühen Neuzeit bestimmte“, sagt sie. Außerdem passe dies gut zu den neuen Studienangeboten der Medizinischen Fakultät: dem Studium der Hebammen- und der Pflegewissenschaft, für die Schlegelmilch auch Lehrveranstaltungen anbietet.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Sabine Schlegelmilch ist der Bereich „Medizin in Film und Fotografie“. Sie untersucht, wie Medizin in verschiedenen Filmgenres dargestellt wird – von Aufklärungsfilmen über wissenschaftliche Dokumentationen bis hin zu Unterhaltungsformaten. Dabei geht es ihr nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die mediale Form und die narrative Struktur medizinischer Themen. Wichtig ist ihr auch der ethisch korrekte Umgang mit Bildern, beispielsweise mit historischen Fotos, auf denen nackte Patienten zu sehen sind, oder mit Aufnahmen, die in der NS-Zeit entstanden sind.

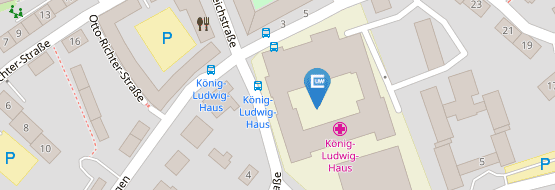

Auf großes Interesse in der Bevölkerung stößt eine weitere Aufgabe, die Sabine Schlegelmilch übernommen hat: Als Kustodin der medizinhistorischen Sammlungen in Würzburg engagiert sie sich für die museale Vermittlung von Medizingeschichte. In den Sammlungen finden sich umfangreiche historische Bestände medizinischer Instrumente und Objekte, beispielsweise aus der Chirurgie, der Gynäkologie oder der Anatomie. In regelmäßigen Veranstaltungen präsentiert die Schlegelmilch einzelne Bestände in der sogenannten „Abendsprechstunde“. Ein Angebot, das gut ankommt. „Wahrscheinlich ist das ein guter Weg, sich mit Medizin zu beschäftigen, ohne krank sein zu müssen“, sagt sie.

Zur Person

Sabine Schlegelmilch hat im Herbst 2001 das 1. Staatsexamen in den Fächern Latein und Griechisch abgelegt sowie Frühjahr 2003 im Erweiterungsfach Deutsch. Von 2001 bis Oktober 2003 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klassische Philologie, Gräzistik, der JMU. 2007 wurde sie mit einer interdisziplinären Dissertation in den Fächern Gräzistik, Archäologie und Ägyptologie zum Thema „Bürger, Gott und Götterschützling. Kinderbilder der hellenistischen Kunst und Literatur“ promoviert.

Nach dem Referendariat 2007/08 wurde sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg, zunächst im Projekt der Münchner Akademie „Frühneuzeitliche Ärztebriefe“, dann im DFG-Projekt „Ärztliche Praxis und medizinisches Weltbild um 1650: Johannes Magirus (1615-1697)“.

2018 folgte die Habilitation mit einer Arbeit zu Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; im gleichen Jahr wurde sie Akademische Rätin am Institut. 2024 hat Sabine Schlegelmilch die kommissarische Leitung des Lehrstuhls für Geschichte der Medizin übernommen; seit dem 1. Oktober 2025 ist sie dessen Inhaberin.

Kontakt

Prof. Dr. Sabine Schlegelmilch, Lehrstuhl für Geschichte der Medizin, T: +49 931 31-82638, sabine.schlegelmilch@uni-wuerzburg.de