Neuropathien: Wie chronische Nervenschmerzen entstehen

25.11.2025Mit 1,5 Millionen Euro fördert die Europäische Union ein neues Forschungskonsortium, das neuropathische Schmerzen untersucht. Ein Team aus der Würzburger Neurologie ist Teil davon.

In Europa sind fast 40 Millionen Erwachsene von chronischen Nervenschmerzen betroffen. Dieser sogenannte neuropathische Schmerz fühlt sich meist brennend und elektrisierend an und ist für viele Betroffene kaum zu ertragen. Gewöhnliche Schmerzmittel helfen nicht und auch Medikamente wie Ionenkanalblocker oder Antidepressiva wirken meist unzureichend.

Was liegt dem Nervenschmerz bei Neuropathien zugrunde? Und warum leiden manche Patientinnen und Patienten bei gleicher Ursache unter Schmerzen, während andere schmerzfrei bleiben?

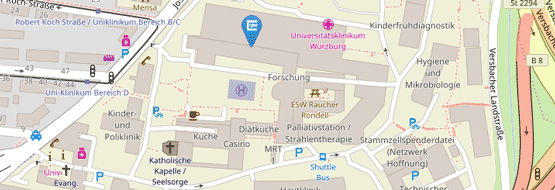

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das europäische Konsortium DECIPHER, an dem die Arbeitsgruppe von Professorin Nurcan Üçeyler vom Universitätsklinikum Würzburg (UKW) beteiligt ist. Die Europäische Union fördert das Konsortium mit rund 1,5 Millionen Euro.

Für das Team der Würzburger Professorin ist das die perfekte Gelegenheit, seine Forschung in einem schlagkräftigen Verbund fortzusetzen. Nurcan Üçeyler, Neurologin und leitende Oberärztin der Neurologischen Klinik und Poliklinik des UKW, befasst sich seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn mit Neuropathien und der Entstehung von neuropathischem Schmerz. „Das Projekt unseres neuen Konsortiums DECIPHER ist der logische nächste Schritt meiner Arbeit“, sagt sie.

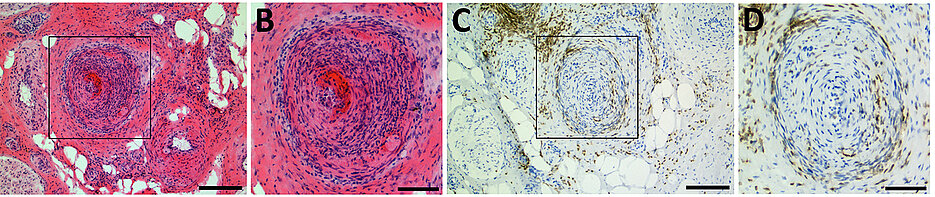

Forschende haben spezielle Bindegewebszellen im Blick

Im Mittelpunkt der Forschungen stehen sogenannte stromale CD90⁺-Zellen, eine bestimmte Art von Bindegewebszellen, die vor allem bei Verletzungen im Körper aktiv werden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei Schmerzen, die durch geschädigte Nerven entstehen:

- Stromale CD90⁺-Zellen sind beispielsweise an der Bildung von Narbengewebe rund um den verletzten Nerv beteiligt. Das kann dazu führen, dass der Nerv dauerhaft gereizt bleibt.

- Diese Zellen können nach einer Nervenschädigung auch entzündliche Stoffe freisetzen, die die Nerven empfindlicher machen.

„In unserem Konsortium konzentrieren wir uns auf diese ausgeschütteten schmerzauslösenden Substanzen, die möglicherweise neuropathische Schmerzen bei Neuropathien verursachen beziehungsweise unterhalten“, erläutert Nurcan Üçeyler.

Patientinnen und Patienten wirken mit

Wie sieht der Würzburger Beitrag zum Konsortium aus? Die Arbeitsgruppe von Nurcan Üçeyler bringt Studienpatientinnen und -patienten ein und stellt umfassende Charakterisierungen des Krankheitsbildes sowie patienteneigenes Biomaterial bereit. Das bildet die Grundlage für das Projekt.

Parallel dazu entwickelt ein grundlagenwissenschaftliches Team patienteneigene, stammzellbasierte Nervenzellkulturen. Diese werden mikroskopisch, elektrophysiologisch und molekularbiologisch analysiert. Die Zellmodelle und Methoden werden allen Partnerinnen und Partnern im Konsortium zur gemeinsamen Erforschung zur Verfügung gestellt.

Die Einbindung von Patientinnen und Patienten sei für das Konsortium sehr wichtig. DECIPHER wird unter anderem von der Selbsthilfeorganisation SchmerzLOS e. V. unterstützt. Der Verein war bereits in die Projektplanung eingebunden. Er wird während der gesamten Projektlaufzeit beratend aktiv sein, um die Perspektive und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Fokus zu behalten.

Die Mitglieder des Konsortiums

Neben Professorin Nurcan Üçeyler gehören dem Konsortium „Deciphering the role of CD90+ stromal cells in neuropathic pain“ an:

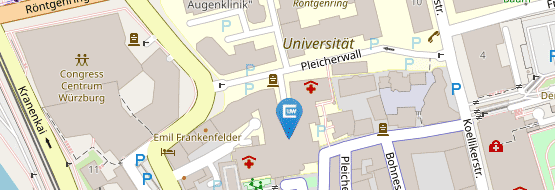

- Leitung: Professorin Franziska Denk, Wolfson Sensory, Pain and Regeneration Centre (SPaRC), School of Neuroscience, King’s College London, Großbritannien

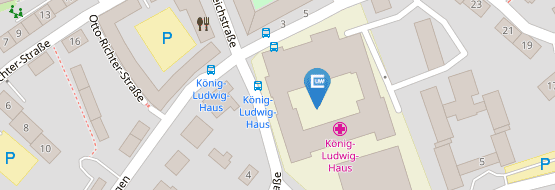

- Dr. Mateusz Kucharczyk, Łukasiewicz Research Network – PORT, Polish Center for Technology Development, Cancer Neurophysiology Group, Wrocław, Polen

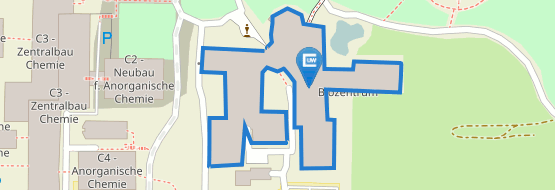

- Professorin Caroline Ospelt, Zentrum für Experimentelle Rheumatologie, Universitätsklinikum Zürich, Schweiz

- Professorin Fatma Yeşim Parman, Neurologische Klinik, Universität Istanbul, Türkei