Wie fremde Wasserpflanzen heimische Ökosysteme unterwandern

07.10.2025Mit invasiven Wasserpflanzen-Arten und deren Anpassung an neue Lebensräume beschäftig sich Dr. Mariana Prokopuk. Sie ist zurzeit mit einem Stipendium der Coimbra Group an der Uni Würzburg.

Wasserpflanzen bieten Lebensraum für zahlreiche Tiere, wirken sich positiv auf die Wasserqualität aus und zeigen an, wie intakt ein Ökosystem ist. Verändert sich das Gleichgewicht dieser Pflanzenarten, etwa wenn einige verschwinden und andere sich stark vermehren, deutet das oft auf tiefgreifende Veränderungen im Gewässer hin.

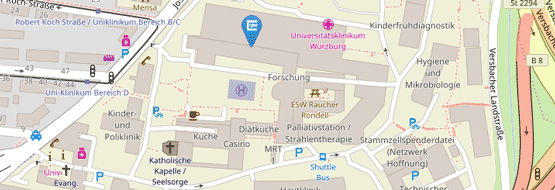

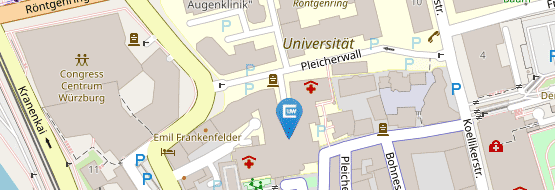

Genau hier setzt Dr. Mariana Prokopuks Forschung an. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Evolutionary Ecology der National Academy of Sciences of Ukraine (Kyjiw). Aktuell ist die Ukrainerin zu Gast bei Professor Christian Hof, Leiter des Lehrstuhls für Global Change Ecology der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). Den Aufenthalt ermöglicht ihr ein Stipendium der Coimbra Group, ein Netzwerk, das akademische Kooperationen fördert.

Sich invasiven Wasserpflanzen widmen

In ihrer Forschung setzt die Stipendiatin sich mit der Ausbreitung sogenannter invasiver gebietsfremde Wasserpflanzen auseinander. Dabei handelt es sich um Pflanzen, die ursprünglich aus aus ihrer Heimat – absichtlich oder unbeabsichtigt – in andere Regionen eingeschleppt worden sind. Manche dieser Arten breiten sich sehr schnell aus, verdrängen heimische Pflanzen und können dabei erhebliche ökologische Schäden verursachen – wie beispielsweise die Wasserhyazinthe oder der Kariba-Wasserfarn.

„Mich interessiert vor allem, wie sich fremde Wasserpflanzen in neuen Lebensräumen etablieren“, so Prokopuk. Im Fokus stehen das Verhalten der Pflanzen, ihre bevorzugten Lebensräume und ihre Reaktion auf Umweltveränderungen. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie anpassungsfähig diese Arten sind und welches Risiko sie für heimische Ökosysteme darstellen.

Sie konzentriert sich dabei drei Arten aus der Familie der Froschbissgewächse (Hydrocharitaceae): Egeria densa aus Südamerika sowie Elodea nuttallii und Elodea canadensis aus Nordamerika. Die drei Wasserpest-Arten leben unter Wasser und haben sich in europäischen Binnengewässern weit verbreitet.

Die kanadische Wasserpest unter die Lupe nehmen

Das Vorkommen von Elodea canadensis – auch kanadische Wasserpest genannt – hat Prokopuk bereits in Portugal und der Ukraine vergleichend untersucht: „Besonders deutlich war der Unterschied zwischen nährstoffarmen, höher gelegenen Seen in der Ukraine und nährstoffreichen, tiefer gelegenen Fließgewässern in beiden Ländern“, so die Wissenschaftlerin. In letzteren besitzen die Pflanzen längere Triebe und breitere Blätter.

Das deutet darauf hin, dass sich die kanadische Wasserpest an das fremde Ökosystem angepasst hat. Die Anpassung hat aber ihre Grenzen: „Die vom Menschen verursachte Nährstoffanreicherung führt vermutlich zum Rückgang oder sogar Verschwinden der kanadischen Wasserpest“, so die Ökologin.

Während ihres Aufenthaltes an der JMU ist Prokopuk aktiv auf Feldforschung unterwegs: Sie hat bereits mehrere Seen bei Karlsruhe und auch den Main untersucht. Außerdem absolvierte sie einen Aufenthalt in Iffeldorf (Bayern) an der limnologischen Station der Technischen Universität München.

„Die Arbeiten von Mariana Prokopuk zum Vorkommen und den Merkmalen invasiver Wasserpflanzen passen sehr gut zu unserer Forschung zur Ökologie des globalen Wandels“, so der JMU-Gastgeber. Die Expertise der Wissenschaftlerin zu Süßwasser-Lebensräumen ergänze den Lehrstuhl um eine wichtige Perspektive, denn dessen Ausrichtung ist vor allem auf ländliche Ökosysteme ausgerichtet.

Zur Coimbra Group

In der Coimbra Group arbeiten 40 europäische Universitäten seit ihrer Gründung im Jahr 1985 zusammen. Mit ihrem Stipendienprogramm gibt sie internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb einer anderen Universität zu sammeln und akademische Kontakte zu knüpfen.

Die JMU beteiligt sich am Coimbra Group Scholarship Programme. Sie finanziert Stipendien in den zwei Förderlinien “Scholarship Programme for Young African Researchers” und “Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood”.

Kontakt

Coimbra-Group-Repräsentantin der JMU ist Doris Fischer, Vizepräsidentin für Internationales und Alumni; Ansprechpartnerin für das Coimbra Group Scholarship an der JMU ist Merle Bollmann, merle.bollmann@uni-wuerzburg.de