Corona und die Angst

12.01.2021Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie langfristig auf die psychische Gesundheit? Diese Frage steht im Zentrum eines neuen Forschungsprojekts an der Universität Würzburg.

Keine Frage: Wenn eine potenziell tödliche und überdies hochansteckende Krankheit sich weltweit ausbreitet, stellt dies die Gesellschaft im Ganzen, aber auch jeden Einzelnen ganz persönlich vor enorme Herausforderungen. Das Pendeln zwischen Lockdown, Lockerung, Lockdown light und erneutem Lockdown, die Aufforderung, persönliche Kontakte zu reduzieren, die Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge um Angehörige und natürlich auch die Furcht davor, selbst zu erkranken: All diese Punkte bestimmen seit nunmehr bald einem Jahr den Alltag sehr vieler Menschen – und stellen eine enorme Belastung dar.

Dass sich Corona und seine Begleiterscheinungen negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken, scheint auf der Hand zu liegen. Ob dies tatsächlich so ist und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie langfristig auf die psychische Gesundheit und Psychopathologie der Bevölkerung Deutschlands hat: Das untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in einem neuen Forschungsprojekt.

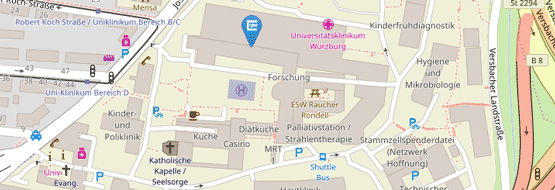

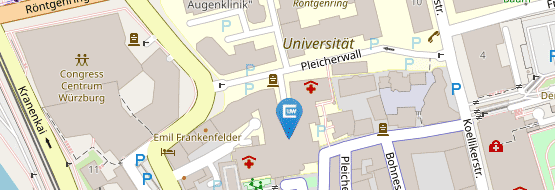

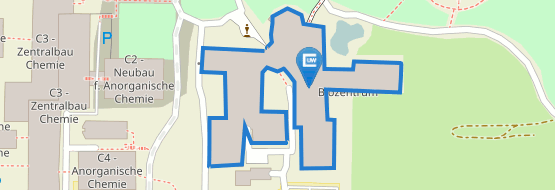

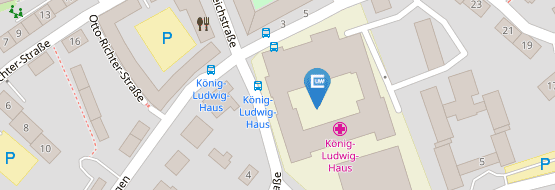

Verantwortlich dafür sind Professor Paul Pauli, Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie I, Matthias Gamer, Professor für Experimentelle Klinische Psychologie, sowie Grit Hein, Professorin für Translationale Soziale Neurowissenschaften an der JMU. Die VolkswagenStiftung finanziert das Projekt mit rund 120.000 Euro.

Die Folgen der Kontaktbeschränkungen

„Wir wollen herausfinden, wie Menschen mit coronabedingten Belastungen, wie etwa den Kontaktbeschränkungen, umgehen und wie sie sich den Folgen der Krise anpassen – und zwar in Abhängigkeit von ihren psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen“, beschreibt Pauli das zentrale Ziel der Studie. Kontaktbeschränkungen seien zwar wichtig, um die Pandemie zu verlangsamen, so Pauli. Gleichzeitig erhöhen sie aber das Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen.

Deshalb soll sich die Studie auf Merkmale konzentrieren, die für die Entwicklung von Ängsten und Depressionen von Bedeutung sind. Sollte sich herausstellen, dass Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur in Pandemiezeiten verstärkt dazu neigen, eine Angststörung oder eine Depression zu entwickeln, könnte die Wissenschaft für sie Präventionsangebote und eine gezielte Behandlung entwickeln – beispielsweise in Form von virtuellen Kontakten an Tablet oder PC.

Aber natürlich interessieren sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch für den entgegengesetzten Fall, sprich: für Persönlichkeitsmerkmale von Menschen, die sich als besonders resilient – also widerstandsfähig – gegen die Belastungen der Corona-Pandemie erweisen.

Ein Messinstrument für die Einsamkeit

Um speziell die negativen psychologischen Effekte von Kontaktbeschränkungen zu untersuchen, wurde am Zentrum für Psychische Gesundheit der JMU ein Messinstrument entwickelt: die sogenannte Würzburg Social Distancing Scale. „Mit dieser Skala können wir erfassen, wie stark Menschen unter einer sozialen Distanzierung und dem daraus resultierenden Gefühl von Einsamkeit leiden“, erklärt Hein. Zusätzlich liefere die Skala Informationen über Persönlichkeits- und Umweltfaktoren, die mit dem allgemeinen Bedürfnis einer Person nach sozialem Kontakt und Rückzug zusammenhängen.

Wie sehen die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die geistige Gesundheit und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen aus? Diese Frage soll die Studie am Ende beantworten. Dafür wirft sie einen genauen Blick auf die jeweilige Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und untersucht, mit welchen Veränderungen sie auf die von der Politik beschlossenen Gegenmaßnahmen – insbesondere die Kontaktbeschränkungen – zum Höhepunkt der Pandemie reagierten. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, besser gewappnet zu sein, wenn es in Zukunft zu vergleichbaren Ereignissen kommt. Schließlich sei zu befürchten, dass die derzeitige Corona-Pandemie nicht die letzte sein wird, mit der sich die Menschheit konfrontiert sieht.

Studie mit mehreren tausend Teilnehmenden

Wer Aussagen darüber treffen will, ob und wie sich Corona und seine Begleiterscheinungen auf die Betroffenen auswirken, muss diese vor, während und nach dem Abflauen der Pandemie untersuchen. Nur dann ist es möglich, Aussagen über die Folgen der jeweils getroffenen Maßnahmen auf die psychische und körperliche Gesundheit treffen und Rückschlüsse auf die langfristigen Auswirkungen ziehen zu können.

„Glücklicherweise erfüllt unser Projekt diese Anforderungen, da wir Zugang zu zwei gut beschriebenen und gut aufeinander abgestimmten großen Stichproben haben“, sagt Grit Hein. Sie und ihre Kollegen können auf die Daten zweier Untersuchungen zurückgreifen – eine mit rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die vor der aktuellen Corona-Pandemie durchgeführt wurde, und eine zweite mit mehr als 4.000 Teilnehmenden vom April 2020 – einem ersten Höhepunkt der Krise in Deutschland. „Beide Stichproben stehen uns für Folgeuntersuchungen nach dem Abflauen der Corona-Pandemie, was hoffentlich in der zweiten Hälfte 2021 passieren wird, zur Verfügung“, so die Professorin.

Belastbare Aussagen dank statistischer Zwillinge

Studientechnisch wäre es natürlich ideal gewesen, wenn für die Untersuchung die immer gleiche Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den drei Zeitpunkten hätte herangezogen werden können. Das war allerdings nicht möglich, da der Corona-Ausbruch zu schnell und unerwartet kam. Ein Handicap ist das nicht: „Unser Projekt kommt dieser optimalen Forschungsstrategie sehr nahe, da es auf zwei Stichproben beruht, die die notwendigen Beurteilungspunkte abdecken“, sagt Matthias Gamer. Wichtig sei, dass beide Stichproben hinsichtlich grundlegender Merkmale übereinstimmen – was in diesem Fall gegeben ist.

Um damit zu belastbaren Aussagen zu kommen, werden Pauli, Hein und Gamer die zwei Stichproben mit identischen Erhebungsinstrumenten neu untersuchen und darauf basierend über die zwei Gruppen hinweg sogenannte „statistische Zwillinge“ identifizieren. Dabei handelt es sich um Personen, die in ihren demographischen Daten, wie beispielsweise Alter, Geschlecht und Familienstand, übereinstimmen und die einen ähnlichen psychologischen Status nach dem Corona-Abschwung aufweisen.

„Diese übereinstimmenden Teilstichproben werden uns Aussagen darüber ermöglichen, wie bestimmte Merkmale vor dem Corona-Ausbruch in Kombination mit der Belastung durch die Pandemie und die verordneten Maßnahmen zum psychologischen Wohlbefinden in der Nachbeurteilung beitragen“, so Matthias Gamer. Darüber hinaus erlaube das Studiendesign, diese Veränderungen auf stabile psychologische Merkmale, persönliche Erfahrungen während der Krise, wie beispielsweise Covid-19-Erkrankungen in Familie und Freundeskreis, und auf politische Maßnahmen, wie etwa harte Kontaktbeschränkungen, zurückzuführen. Mit ersten Ergebnissen ist Anfang 2022 zu rechnen.

Kontakt

Prof. Dr. Paul Pauli, Lehrstuhl für Psychologie I - Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie, T: +49 931 31-82843, pauli@psychologie.uni-wuerzburg.de