Was ist europäisch?

16.09.2025Viele Menschen haben einseitige oder verzerrte Vorstellungen davon, was europäisch ist. Das zeigt der Würzburger Professor Dag Nikolaus Hasse in einem Buch, das jetzt auch in englischer Sprache vorliegt.

Freiheit. Frieden. Demokratie. Christentum. Kunst und Kultur. Diese Schlagworte fallen vielen Menschen zuerst ein, wenn sie beschreiben sollen, was Europa ausmacht. Doch so einfach ist es nicht, eine „Essenz des Europäischen“ zu finden.

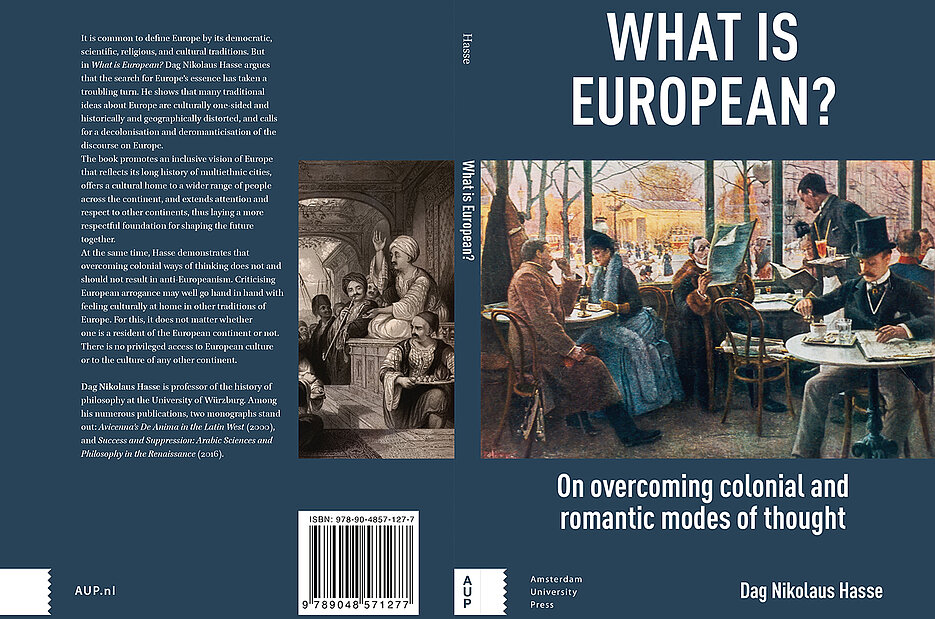

Das zeigt Dag Nikolaus Hasse, Professor für Geschichte der Philosophie an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg, in seinem Buch „Was ist europäisch? Zur Überwindung kolonialer und romantischer Denkweisen“. Das 137-seitige Werk ist am 4. September 2025 bei Amsterdam University Press nun auch in englischer Sprache erschienen. Ins Türkische wurde das Buch ebenfalls schon übersetzt.

Wie sich der Europabegriff entwickelt hat

Hasse hinterfragt in seinem Buch verbreitete Selbstwahrnehmungen der Europäerinnen und Europäer. Seine Motivation: „Ich fühle mich als Historiker seit einigen Jahren zunehmend unwohl mit dem stark aufgeladenen Begriff von Europa in den aktuellen politischen Diskursen. Zum Beispiel wenn die Rede davon ist, dass ein ‚christliches Europa‘ oder ein ‚Kontinent der Aufklärung‘ verteidigt werden müsse gegen Einflüsse, von denen man meint, sie gehörten nicht dazu. Daher wollte ich als Wissenschaftler klären, wie sich der Europabegriff entwickelt hat.“

Nicht immer sah Europa sich selbst als Nabel der Welt: Im Mittelalter galt Asien als der beste, der vornehmste Weltteil. Das änderte sich erst um 1700. Nach und nach wurde ein kultureller Europabegriff populär, der Europa als allen anderen Erdteilen überlegen beschreibt: Es setzte sich die Auffassung durch, dass es hier die besten Regierungsformen, die besten Wissenschaften, die besten Künste gebe. Und hatten die europäischen Kolonialmächte ihre Überlegenheit nicht gezeigt, indem sie andere Kontinente unter ihre Herrschaft gebracht hatten?

„Diese sehr arrogante Idee kultureller Überlegenheit ist zum Teil noch heute wirksam, von ihr sollten wir uns lösen“, sagt Dag Nikolaus Hasse.

Blühende Künste und Wissenschaften habe es um 1700 nicht nur in Europa, sondern zum Beispiel auch im safavidischen Iran, im Japan der Edo-Zeit oder im indischen Mogulreich gegeben. Auch die meisten sogenannten Ideen der Aufklärung seien nicht exklusiv europäisch: „Wenn wir davon sprechen, dass Europa Ideale wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hervorgebracht hat, dann bewegen wir uns im Bereich von Klischees“, so der Würzburger Professor.

Griechische Kultur kam nicht aus dem Nichts

Europa und insbesondere das antike Griechenland als Wiege der Demokratie und der Wissenschaften? Auch das könne so nicht stehen bleiben: „Die beeindruckende Entwicklung der griechischen Kultur ist unvorstellbar ohne all das, was es vorher in Ägpyten und Mesopotamien gab und Griechenland beeinflusste“, so Hasse. Die griechischen Demokratien sind das Ergebnis langer Entwicklungen früher demokratischer Strukturen in Westasien – wie geregelte Ämtervergabe, Stadtversammlungen, Wahl- und Losverfahren zum Beispiel in Assur im heutigen Irak.

Das viel zitierte christliche Abendland? Hat es im mittelalterlichen Selbstverständnis nie gegeben. Die größten Metropolen Europas im Mittelalter waren über viele Jahrhunderte hinweg das muslimische Cordoba in Südspanien mit etwa 300.000 Einwohnern und das griechisch-orthodoxe Konstantinopel mit etwa einer halben Million Einwohnern. Zum Vergleich: In Rom und Paris lebten im 12. Jahrhundert höchstens 30.000 Menschen.

„Cordoba und Konstantinopel waren die einzigen wirklichen Weltstädte europäischer Kultur im Mittelalter. Diese Vielvölkerstädte gehören nicht an den Rand, sondern in die Mitte der europäischen Geschichte“, argumentiert Hasse.

Europa als Netz aus Kulturräumen

Ohnehin plädiert der Professor dafür, den Blick zu weiten. Beim Denken an „Europa“ müsse man sich vergegenwärtigen, dass es hier immer sehr vielfältige kulturelle und politische Praktiken gab, die nach innen und nach außen vernetzt waren. „Diese Kulturraumnetze waren viel bunter und reicher als das, was wir mit unserem mittelwesteuropäischen Tunnelblick sehen“, betont Hasse.

Ein Beispiel: Die meisten Europäer dürften beim Thema „europäische Architektur des 12. Jahrhunderts, Schwerpunkt Sakralbau“ ausschließlich an die Entstehung des gotischen Kathedralbaus denken. Dabei gab es viel mehr: die Holzstabkirchen in Norwegen, die Moscheen von Granada, die zweite Bauphase der Erfurter Synagoge, die Weiße Kathedrale im russischen Wladimir, die Kirchenburgen in Rumänien.

Kulturelle Heimat für ein breites Spektrum von Menschen

Was Dag Nikolaus Hasse sich für die Zukunft Europas wünscht? In seinem Buch wirbt er für eine offene Vorstellung von Europa, die dessen lange Geschichte multiethnischer Städte widerspiegelt, einem breiten Spektrum von Menschen eine kulturelle Heimat bietet und anderen Kontinenten mehr Aufmerksamkeit und Respekt entgegenbringt.

Gleichzeitig zeigt Hasse, dass die Überwindung kolonialer Denkweisen nicht zu Anti-Europäismus führen muss. Die Kritik an europäischer Arroganz könne durchaus mit einem Gefühl der Heimat in anderen Traditionen Europas einhergehen. Um seine kulturelle Heimat in Europa zu haben, sei es unerheblich, ob man auf dem europäischen Kontinent lebt oder nicht. Es gebe keinen privilegierten Zugang zur europäischen Kultur oder zur Kultur eines anderen Kontinents.

Publikationen

Dag Nikolaus Hasse: What is European? On Overcoming Colonial and Romantic Modes of Thought. Amsterdam University Press, 2025, 115 Seiten, ISBN: 9789048571277, 17,50 Euro.

Die deutsche Version des Buches („Was ist europäisch? Zur Überwindung kolonialer und romantischer Denkformen“) ist 2021 bei Reclam erschienen, 137 Seiten, ISBN: 978-3-15-011366-0.

Über den Autor

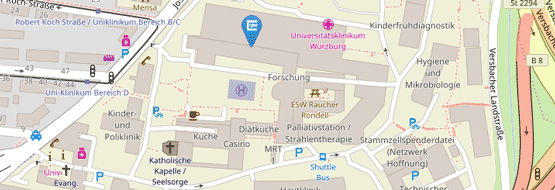

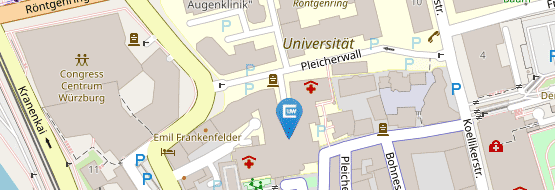

Professor Dag Nikolaus Hasse leitet seit 2010 den Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie an der Universität Würzburg und ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Unter seinen Publikationen ragen zwei Monographien heraus: „Avicenna‘s De Anima in the Latin West“ (2000) und „Success and Suppression: Arabic Sciences and Philosophy in the Renaissance“ (2016). Im Jahr 2016 verlieh ihm die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, die höchste Auszeichnung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland.