Superrechenkraft für schnelle Elektronen

Woher kommen die schnellsten Elektronen im Sonnenwind? Das versuchen Physiker der Universität Würzburg herauszufinden. Ein Expertengremium hat ihnen dafür jetzt 60 Millionen Stunden Rechenzeit auf dem derzeit schnellsten zivilen Computer in Europa zugebilligt.

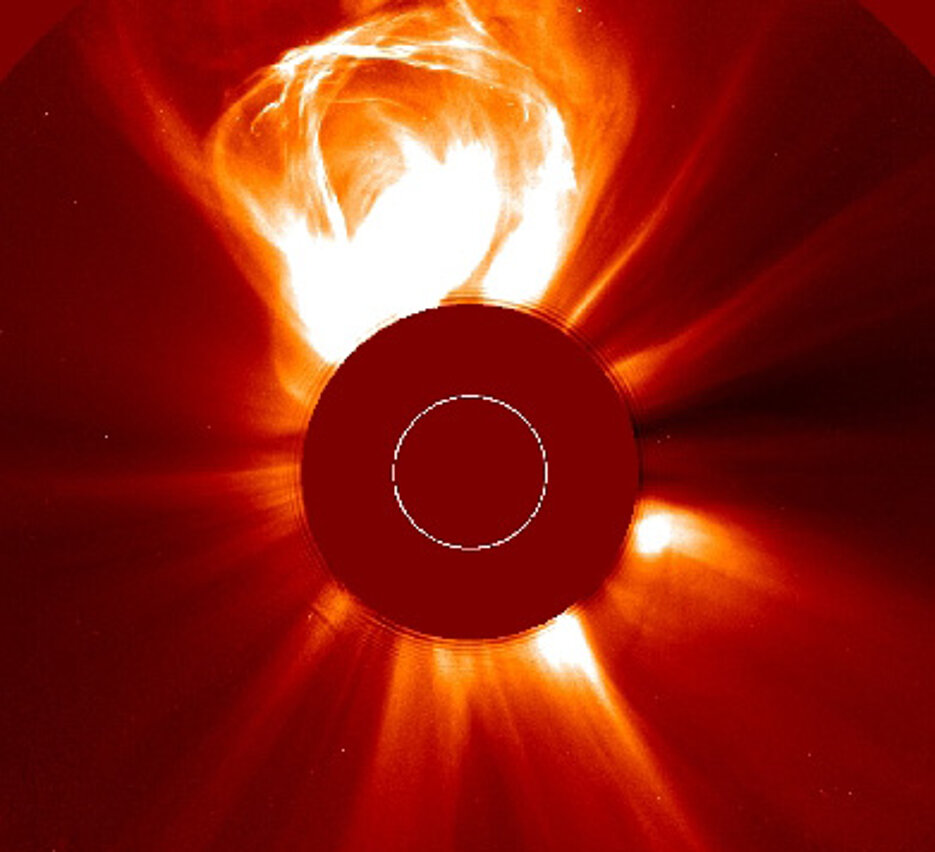

Jede Sekunde schickt die Sonne rund eine Million Tonnen Materie ins Weltall. Vor allem kleine und leichte Teilchen sind darin vertreten wie Elektronen, Protonen und Alphateilchen. Unter der Bezeichnung „Sonnenwind“ breiten sie sich in alle Richtungen aus; einige von ihnen treffen nach kurzer Zeit auch auf die Erdatmosphäre.

Die meisten dieser Teilchen strömen mit einer Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometer pro Sekunde an der Erde vorbei. Allerdings haben Satellitenbeobachtungen gezeigt, dass etwa eins von einer Milliarde Teilchen eine wesentlich größere Geschwindigkeit aufweist, die mehr als das Hundertfache der üblichen betragen kann“, sagt Dr. Felix Spanier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Astronomie der Universität Würzburg. Gemeinsam mit seinem Doktoranden Patrick Kilian will Spanier in den kommenden Monaten aufklären, woher dieser Geschwindigkeitsunterschied kommt. Ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind der Informatiker Stefan Siegel und der Masterstudent Andreas Kempf.

Hermit, der Supercomputer

Wertvolle Unterstützung haben sie dafür jetzt von einer Gutachterkommission am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) bekommen: Die Kommission hat der Gruppe um Felix Spanier 60 Millionen Stunden Rechenzeit auf „Hermit“, dem derzeit schnellsten zivilen Supercomputer in Europa, zur Verfügung gestellt. „Damit können wir hochaufgelöste Simulationen durchführen, die zeigen sollen, wie Elektronen so stark beschleunigt werden“, sagt Spanier.

Hermit wurde erst am 28. Februar dieses Jahres in Stuttgart in Betrieb genommen. Das von der Firma Cray gebaute System liefert mit seinen gut 7000 Prozessoren insgesamt etwas über ein Peta-Flops, erledigt also eine Million Milliarden Rechenschritte pro Sekunde.

„Wie beim Zugang zu anderen Großgeräten auch, wird die Rechenzeit nicht von der Universität eingekauft, sondern aufgrund von Anträgen bewilligt“, erklärt Patrick Kilian das Auswahlverfahren. Wissenschaftler, die den Rechner für ihre Forschung nutzen wollen, beschreiben ihr geplantes Projekt und begründen, wieso gerade ihnen Zugang gewährt werden soll. Die Anträge werden üblicherweise zweimal im Jahr gebündelt von Mitarbeitern des Rechenzentrums bewertet. Diese müssen klären, welche Projekte machbar und sinnvoll sind, und vergeben dementsprechend Rechenzeit.

Woher die schnellen Elektronen kommen

„Derzeit geht die Wissenschaft davon aus, dass diese schnellen Teilchen erzeugt werden, wenn die Sonne bei einer Eruption Masse auswirft und diese beim Auftreffen auf den Sonnenwind eine Schockfront ausbildet“, sagt Patrick Kilian. Die Details dieser Beschleunigung sind jedoch nicht vollständig bekannt, viele Fragen sind noch offen. Antworten sollen die Untersuchungen der Würzburger Physiker liefern.

„Wir arbeiten mit hochaufgelösten Simulationen, die das Verhalten von Milliarden von Elektronen und Protonen und die elektrischen und magnetischen Felder zwischen ihnen zeitlich und räumlich aufgelöst berechnen, erklärt Kilian. Weil Felder und Teilchen immer wechselseitig auf einander wirken, bräuchten die Wissenschaftler für ihre Berechnungen keine Annahmen über die Mikrophysik im Sonnenwind. Die komplexe Dynamik ergebe sich allein aus dem Wechselspiel der Bestandteile. „Mit der von uns verwendeten Simulationstechnik können wir sowohl den Weg als auch die Herkunft schneller Teilchen zurückverfolgen und so den Mechanismus der Teilchenbeschleunigung besser verstehen“, hofft Kilian.

Simulation statt Satellit

Und warum simulieren Physiker diese Prozesse höchst aufwändig auf superschnellen Rechnern, anstatt sie direkt vor Ort im Weltall zu beobachten? Ganz einfach: „Weil Satellitenmissionen enorm teuer und deshalb nur begrenzt machbar sind“, sagt Patrick Kilian. Und weil die Beschränkung der Messgeräte, die die Satelliten an Bord haben, die Untersuchung des Sonnenwinds an Ort und Stelle nicht unbedingt verbessern.

Kontakt

Dr. Felix Spanier, T: (0931) 31-84932,

E-Mail:

![]() fspanier@astro.uni-wuerzburg.de

fspanier@astro.uni-wuerzburg.de