Schienen für elektrischen Strom

Anfang Juli hat das Virtuelle Institut für topologische Isolatoren VITI die Arbeit aufgenommen. Daran beteiligt sind Wissenschaftler aus Jülich, Aachen, Shanghai und Würzburg. Physiker der Uni Würzburg haben vor fünf Jahren die Grundlagen für dieses Projekt entwickelt.

Neuartige Materialien mit großem Potenzial für Anwendungen in der Informationstechnik stehen im Fokus eines neuen Gemeinschaftsprojekts von Forschern aus Deutschland und China. Am Virtuellen Institut für topologische Isolatoren (VITI) arbeiten Wissenschaftler der RWTH Aachen, des Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology sowie der Universität Würzburg zusammen. Würzburger Vertreter sind die Physiker Professor Laurens Molenkamp und Professor Björn Trauzettel.

Koordiniert wird das Virtuelle Institut vom Forschungszentrum Jülich; die Helmholtz-Gemeinschaft fördert das Vorhaben über fünf Jahre mit jährlich 600.000 Euro; 300.000 Euro pro Jahr bringen die Partner auf.

Topologische Isolatoren

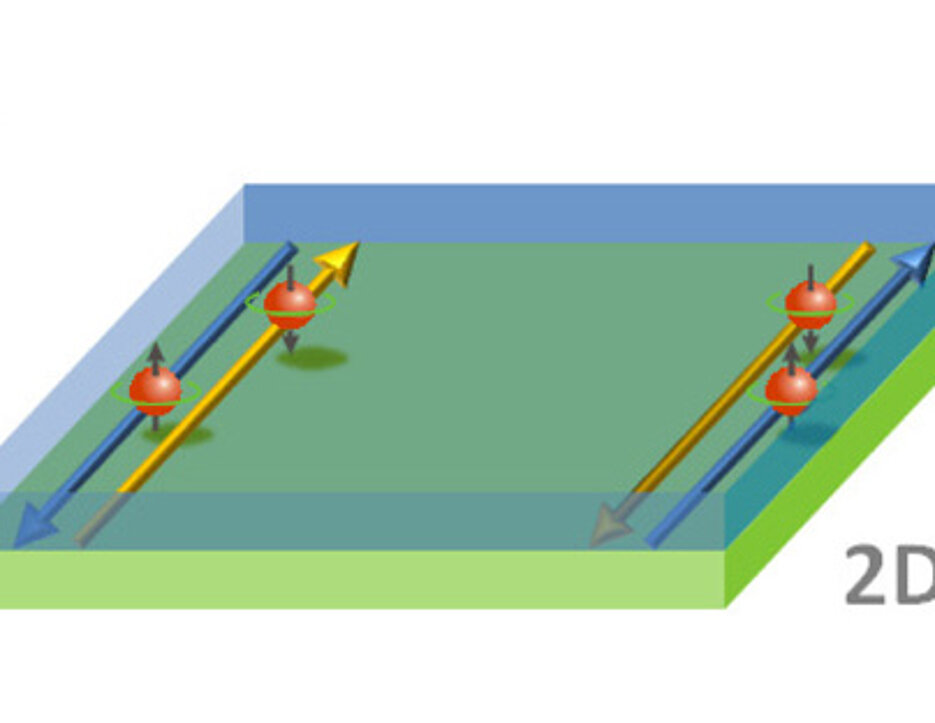

Die Perspektiven sind aussichtsreich: Wenn topologische Isolatoren eines Tages in Computern und Handys eingesetzt werden können, könnten diese superschnell arbeiten, ohne dabei warm zu werden. Bisher wird die Entwicklung noch schnellerer Rechner und energiesparenderer Mobiltelefone unter anderem durch die Erwärmung der Chips deutlich begrenzt. Topologische Isolatoren könnten die Entwicklung neuer, sogenannter spintronischer Bauelemente ermöglichen und so die Basis einer „grünen“ Informationstechnologie bilden.

Topologische Isolatoren sind im Materialinneren Isolatoren, aber an ihren Oberflächen und Rändern leiten sie elektrischen Strom. „Strom fließt dort wie auf Schienen – das ist revolutionär“, erläutert Professor Thomas Schäpers vom Forschungszentrum Jülich, Sprecher des Virtuellen Instituts. Topologische Isolatoren können dadurch den Strom schneller, mit geringerem Widerstand und weniger Wärmeentwicklung leiten als herkömmliche Materialien, durch die sich die Elektronen quasi im Zickzack bewegen müssen. Diese einmalige Eigenschaft macht die neue Materialklasse so interessant für Grundlagenforschung und Anwendung.

Erste Synthese in Würzburg gelungen

Die Existenz topologischer Isolatoren war im Jahr 2005 von Vertretern der theoretischen Physik aus den USA vorhergesagt worden. Damals war jedoch nicht klar, in welchem Materialsystem die Effekte auftreten sollten. Zwei Jahre später gelang einem Team um Laurens Molenkamp an der Universität Würzburg sowohl die Synthese eines geeigneten Materials – zum Einsatz kamen dabei Quantentröge aus Quecksilber-Tellurid und Cadmium-Tellurid – als auch der Nachweis durch elektrische Transportmessungen. Molenkamp erhielt für diese Entdeckung wichtige Forschungspreise.

Ein wesentliches Ziel von VITI besteht nun darin, hochwertige dreidimensionale topologische Isolatoren zu synthetisieren. Darüber hinaus wollen die Forscher die Physik der topologischen Zustände entschlüsseln. „Das Gebiet der topologischen Isolatoren steckt noch immer in den Anfängen. Es gibt viele offene Fragen“, sagt Björn Trauzettel. Um das zu ändern, vereint das neue Virtuelle Institut die Expertise von Theoretikern und Experimentatoren; Vertreter für beide Gebiete finden sich auch in Würzburg.

Laurens Molenkamp ist Inhaber des Lehrstuhls für Experimentelle Physik III. In seinem Labor arbeitet er unter anderem daran, hochwertige dreidimensionale topologische Isolatoren zu generieren und zu untersuchen. Unter kontrollierten Bedingungen lässt er dazu in speziellen Geräten den Isolator „wachsen“. „Das ist ein sehr komplexer Prozess, bei dem man viel ausprobieren muss, um das beste Ergebnis zu erhalten“, erklärt Molenkamp. Das große Problem dabei: Nur wenn die Isolatoren in der nötigen Reinheit und Exaktheit vorliegen, zeigen sie auch die gewünschten Effekte.

Björn Trauzettel hat den Lehrstuhl für Theoretische Physik IV inne. Seine Aufgabe ist es, „durch neue Ideen und Theorien Vorhersagen zu machen, die pfiffig sind und messbar sein sollten“, sagt er. Außerdem unterstützt er seine experimentellen Kollegen, bei der Interpretation von gemessenen Daten.

Trauzettel erstellt Modelle, die Molenkamp im Experiment überprüfen kann. „Man arbeitet Hand in Hand, spielt quasi Ping-Pong miteinander“, sagt der Physiker. Und im Idealfall befruchtet der gegenseitige Austausch die Arbeit beider Seiten.

Virtuelle Institute

In den von der Helmholtz-Gemeinschaft geförderten Virtuellen Instituten forschen Wissenschaftler aus Helmholtz-Zentren mit Partnern aus Universitäten und anderen renommierten Forschungsinstituten aus dem In- und Ausland an einem gemeinsamen Thema. Ziel ist es unter anderem, die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft mit den Universitäten sowie anderen wichtigen Partnern aus der Wissenschaft stärker zu vernetzen. Dabei sollen neue Forschungskooperationen aufgebaut und strategisch wichtige Forschungsthemen verfolgt und langfristig entwickelt werden. Aktuelle gibt es 99 Institute dieser Art. An ihnen sind 326 Gruppen von 61 verschiedenen deutschen Hochschulen beteiligt.

Kontakt

Prof. Dr. Laurens Molenkamp, T: (0931) 31-84925;

E-Mail:

![]() Laurens.Molenkamp@physik.uni-wuerzburg.de

Laurens.Molenkamp@physik.uni-wuerzburg.de

Prof. Dr. Björn Trauzettel, T: (0931) 31-83638,

E-Mail:

![]() trauzettel@physik.uni-wuerzburg.de

trauzettel@physik.uni-wuerzburg.de