DFG-Forschergruppe für drei Jahre verlängert

Elektronische Quanteneffekte in Strukturen aus neuen Materialien, die nur wenige Nanometer groß sind, sind Gegenstand der DFG-Forschergruppe FOR1162. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nun beschlossen, die Gruppe weitere drei Jahre mit drei Millionen Euro zu unterstützen.

Immer schneller, immer kleiner und immer mehr Speicherplatz: Moderne Computer sind heute zu Rechen- und Speicherleistungen fähig, für die noch vor wenigen Jahrzehnten ganze Fabrikhallen voller Rechnerschränke notwendig gewesen wären – der Miniaturisierung sei Dank. Dieser Prozess wird jedoch, wenn er in diesem Tempo fortschreitet, in der auf Silizium basierenden Mikroelektronik in wenigen Jahren an grundlegende physikalische Grenzen stoßen. Dann sind neue Konzepte und Materialien gefragt.

Drei Millionen Euro für die Forschung

Die Effekte, die in der Nanowelt auftreten, verstehen und für die technische Weiterentwicklung nutzbar machen: Daran arbeiten Wissenschaftler in der DFG-Forschergruppe FOR1162: Electron Correlation-Induced Phenomena in Surfaces and Interfaces with Tunable Interactions. 2009 hat die Gruppe an der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Würzburg die Arbeit aufgenommen; im vergangenen Jahr hat die DFG die bisher geleistete Arbeit positiv begutachtet. Jetzt kam der neue Förderbescheid: In den kommenden drei Jahren stellt die DFG der Forschergruppe insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll insbesondere dem wissenschaftlichen Nachwuchs und der internationalen Vernetzung der Würzburger Aktivitäten zugutekommen.

Quanteneffekte nutzbar machen

„Wenn elektronische Bauelemente immer kleiner werden, spielt die elektrische Abstoßung zwischen den Leitungselektronen eine immer wichtigere Rolle für die Funktionalität dieser Elemente“, erklärt Professor Ralph Claessen, Sprecher der Forschergruppe und Inhaber des Lehrstuhls für Experimentelle Physik 4 an der Universität Würzburg. Dann nämlich treten Quanteneffekte auf, die umso ausgeprägter sind, je stärker die Bewegungsfreiheit der Elektronen eingeschränkt wird.

Und eine solche Einschränkung ergibt sich zwangsläufig, wenn die Strukturen nur noch wenige Nanometer groß sind und sich über zwei oder sogar nur noch eine Raumdimensionen erstrecken. In der konventionellen Halbleitertechnologie sorgen diese Effekte für unerwünschte Störungen; in komplexeren Festkörpermaterialien lassen sie sich möglicherweise für neuartige Anwendungen nutzen, hoffen die Physiker.

Atomare Kontrolle und künstliche Materialien

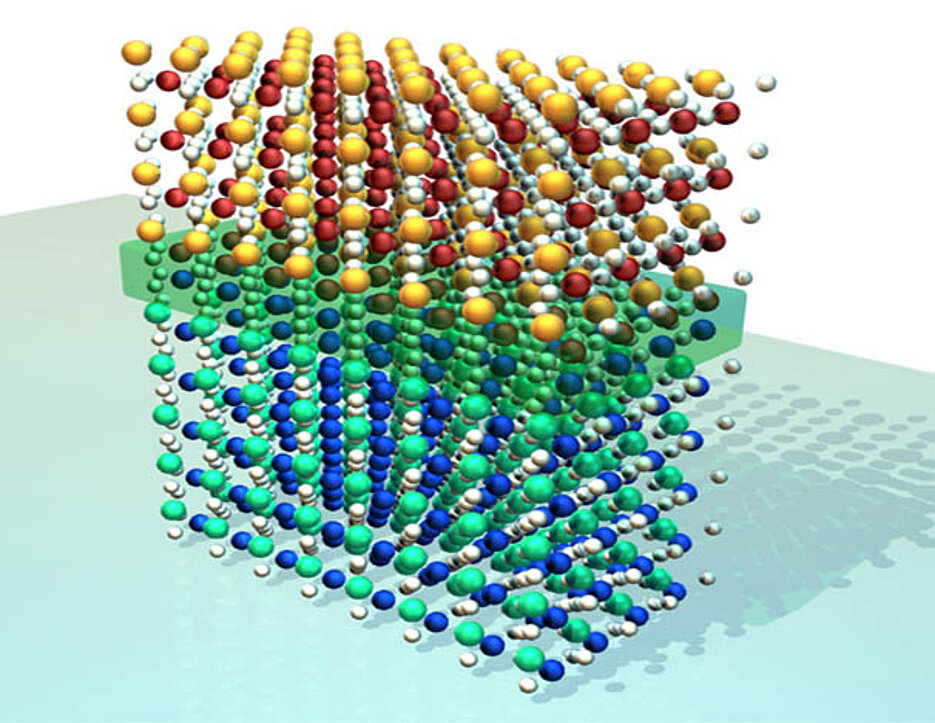

„Die Forschergruppe beschäftigt sich mit maßgeschneiderten ‚künstlichen‘ Festkörpern“, erklärt Claessen. Diese sind nur wenige Millionstel Millimeter groß und aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut. „Mithilfe modernster Herstellungsmethoden können wir ihren Aufbau bis hin zu atomaren Größenordnungen präzise kontrollieren“, so der Wissenschaftler.

Zwei Ziele verfolgt die Forschergruppe: Zum einen will sie die in solchen Systemen auftretenden Quanteneffekte grundlegend verstehen. Zum anderen arbeitet sie daran, die sich aus diesen Quanteneffekten ergebenden elektronischen und magnetischen Funktionalitäten gezielt zu beeinflussen und nutzbar zu machen. Beispiele für Anwendungen sind neuartige Transistoren oder Solarzellen, elektrisch beschreibbare magnetische Speicherbits, oder schaltbare Supraleiter.

Die Forschergruppe kann sich für ihre Aktivitäten auf ein breites Spektrum experimenteller und theoretischer Methoden stützen, die in insgesamt neun eng kooperierenden Teilprojekten eingesetzt werden. Dabei spielt die Anwendung von Röntgenstrahlung für modernste Spektroskopieverfahren eine zentrale Rolle – eine Technik, die in Würzburg eine lange Tradition besitzt.

![]() Zur Homepage der Forschergruppe

Zur Homepage der Forschergruppe